Les Confessions

since 2006,6,17 ~

ENTRY NAVI

- Home

- 歴史・文学

- 2025-07-07 [PR]

- 2013-10-11 人生無意味、したがって何一つとして、言うに値するものは無い。

- 2013-08-04 ファウスト ──「とまれ、お前はいかにも美しい。」

- 2013-03-21 ファウスト博士──神に絶望せよ、汝の不幸は日ごとに近づく

- 2013-02-01 人間は、慾に手足の付いたる、物そかし (BY.井原西鶴 『好色二代男』)

- 2013-01-30 文学ログ

人生無意味、したがって何一つとして、言うに値するものは無い。

おひさしぶりです~気づけば1カ月も絵かいてなかった・・・

『人間の絆』──サマセット・モーム 読みました。

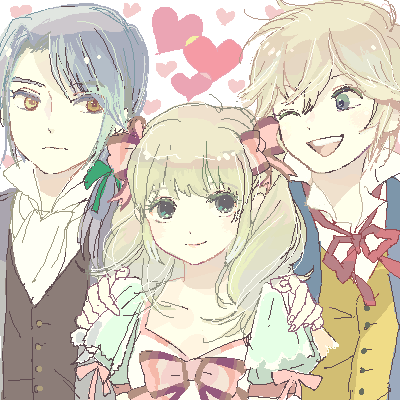

主人公、フィリップ・ケアリの恋人たち。 ミス・ウィルキンソン、ミルドレッド、ノラ、そしてかわいい、サリーちゃんv

えび脚(障がい)がコンプレックスだったくせに恋愛遍歴はやたら華々しいなと思う。このリア充めっ…

熟女、小悪魔、人妻、美少女・・・およそ全てのテンプレート的女性と交際しとるな。

(ミス・プライスがいないのは、私が描き忘れてしまったから。すんません;) (まあ付き合ってなかったしイッカ★)

モームの長編小説を読むのは、久しぶりです。 『月と六ペンス』 以来かな。

個人的な好みでいうと、『人間の絆』のほうが読み応えがあり、おもしろかったです。(無駄に長いともいえます…)

『月と六ペンス』にも言えることですが、モームは絵画・芸術を主要なテーマにしていることが多く(すみません私 芸術方面の知識はてんでダメでかなり読み飛ばしてしまいました・・・) 芸術家とその作品を詳しく知っていれば、とてもたのしい作品だったろうな~

『人間の絆』後半からはスペインの画家エル・グレコのことが散々でてきますが、これはたまたま画集を持っているので、読みながら絵を想像することができてよかったです・

モームに限らず英文学は、事件と会話文が続くのですらすら読めますね。

形而上学的な記述が (欧州他国の文学作品に比べると) 比較的少ないように思うのは私だけですか。

英文学で名作扱いされる作品て、広く頒布されているもの=大衆向け小説=娯楽 であり、“芸術”としての小説 (←これは、一部の知識人向けね) とは、少し方向性が違う気がするんだよね。

※事実、モームは自らをもって“職業的作家”を称していたそうですから やはり、所謂“おもしろい小説”を書く才能には長けているのでしょう。日本では、谷崎潤一郎とかかな。彼も似たようなこと言ってたように記憶します。

今でいう、ラノベ感覚かもしらんね。

『人間の絆』

モームの人生そのものを描いた半自伝小説だそうな。モームのどもり(吃音症)は、主人公フィリップ・ケアリの足の障害(内反尖足)におきかえられている。

コンプレックスを抱いた不器用な人間が、幾度となく人生を遠回りしつつ、生きていることの意義を探そうとする。

印象的だったのは、フィリップの画学生時代の友人であるクロンショーという男からもらったペルシャ絨毯の布端。

その精緻な綾錦、模様意匠を、人生になぞらえるとこは面白かったですね。

今後生きていくうえで、人間はただ、自身の審美感を満足させるように生きればいいのだと。うーん・・・破滅的な悟性だ。。

『人生無意味、したがって何一つとして、言うに値するものは無い。』

というフィリップの独白には 私もずいぶんと勇気をもらいましたが。

おまけ

『カラマーゾフの兄弟』 (なぜか突発的に描いてしまう)

サモワールで沸かしたアツアツの紅茶に、例によって多量のジャムを投入し、

ふーふーしながらちょっとずつ飲む皆の天使アリョーシャたんv

『人間の絆』──サマセット・モーム 読みました。

主人公、フィリップ・ケアリの恋人たち。 ミス・ウィルキンソン、ミルドレッド、ノラ、そしてかわいい、サリーちゃんv

えび脚(障がい)がコンプレックスだったくせに恋愛遍歴はやたら華々しいなと思う。このリア充めっ…

熟女、小悪魔、人妻、美少女・・・およそ全てのテンプレート的女性と交際しとるな。

(ミス・プライスがいないのは、私が描き忘れてしまったから。すんません;) (まあ付き合ってなかったしイッカ★)

| 新潮社 発売日 : 2007-04-24 |

個人的な好みでいうと、『人間の絆』のほうが読み応えがあり、おもしろかったです。(無駄に長いともいえます…)

『月と六ペンス』にも言えることですが、モームは絵画・芸術を主要なテーマにしていることが多く(すみません私 芸術方面の知識はてんでダメでかなり読み飛ばしてしまいました・・・) 芸術家とその作品を詳しく知っていれば、とてもたのしい作品だったろうな~

『人間の絆』後半からはスペインの画家エル・グレコのことが散々でてきますが、これはたまたま画集を持っているので、読みながら絵を想像することができてよかったです・

モームに限らず英文学は、事件と会話文が続くのですらすら読めますね。

形而上学的な記述が (欧州他国の文学作品に比べると) 比較的少ないように思うのは私だけですか。

英文学で名作扱いされる作品て、広く頒布されているもの=大衆向け小説=娯楽 であり、“芸術”としての小説 (←これは、一部の知識人向けね) とは、少し方向性が違う気がするんだよね。

※事実、モームは自らをもって“職業的作家”を称していたそうですから やはり、所謂“おもしろい小説”を書く才能には長けているのでしょう。日本では、谷崎潤一郎とかかな。彼も似たようなこと言ってたように記憶します。

今でいう、ラノベ感覚かもしらんね。

『人間の絆』

モームの人生そのものを描いた半自伝小説だそうな。モームのどもり(吃音症)は、主人公フィリップ・ケアリの足の障害(内反尖足)におきかえられている。

コンプレックスを抱いた不器用な人間が、幾度となく人生を遠回りしつつ、生きていることの意義を探そうとする。

印象的だったのは、フィリップの画学生時代の友人であるクロンショーという男からもらったペルシャ絨毯の布端。

その精緻な綾錦、模様意匠を、人生になぞらえるとこは面白かったですね。

今後生きていくうえで、人間はただ、自身の審美感を満足させるように生きればいいのだと。うーん・・・破滅的な悟性だ。。

『人生無意味、したがって何一つとして、言うに値するものは無い。』

というフィリップの独白には 私もずいぶんと勇気をもらいましたが。

おまけ

『カラマーゾフの兄弟』 (なぜか突発的に描いてしまう)

サモワールで沸かしたアツアツの紅茶に、例によって多量のジャムを投入し、

ふーふーしながらちょっとずつ飲む皆の天使アリョーシャたんv

PR

ファウスト ──「とまれ、お前はいかにも美しい。」

詩聖ゲーテの名戯曲 “ファウスト”

「御契約をなさいませんか。あなたがこの世にあるかぎりは、わたしの術でたんと面白い目を見せて差上げます。まだ人間が見たこともないような、面白い目をね。」

さいしょ 「むく犬」の姿にばけてファウストの前に姿を現した 誘惑の悪魔、メフィストフェレス。

「むく犬」ってどんな犬よ と思ってぐぐったらトイプードル画像がワンサとでてきたwなんかかわいい。

メフィストフェレス 「ちょいと先生、良い子いるよ~♪ 遊んでいきなよv 恋をしなけりゃ人間は、人生の大半損をしていると言えますぜ。」

ファウスト 「煩い悪魔め。どうせまた何かたくらんでいるのだろう…(鏡チラ見) うっ…か、かわいい・・!すぐに会いたい!」

メフィストフェレス 「さすが先生、御目が高い!!この娘はね、グレートヒェンという素朴な町娘だよ。気立てもよいし、器量もよい。文句のつけどころはない。なあに、二人の恋路を邪魔する者は、殺してしまえばいいのさ★」

(ふふん、聖人であろうが学者であろうが、人間なんて欲望によわい生き物、誘惑するのは簡単だわい。)

ファウストとメフィストの関係が萌すぎw

ファウストのたび重なる我がままに翻弄されるメフィスト。・・・という関係です。

あれしろこれしろ と勝手放題の主人に、しぶしぶ従ってくれます。「あれ?こいつもしかして、良いやつなんじゃね?」疑惑。。

そして物語ラスト、ファウストの魂を手に入れようとしたところで結局 ファウストは天に召されてしまい、メフィストの壮大な計画は失敗におわる。

これまでの苦労も水の泡に・・・メフィスト涙目wwww

ファウスト〈1〉 (新潮文庫)ファウスト〈2〉 (新潮文庫)

「日々に自由と生活とを闘い取らねばならぬ者こそ、自由と生活とを享くるに値する」 そしてこの土地ではそんな風に、危険に取囲まれて、子供も大人も老人も、まめやかな歳月を送り迎えるのだ。 己はそういう人の群を見たい、己は自由な土地の上に、自由な民とともに生きたい。

そういう瞬間に向って己は呼びかけたい、「とまれ、お前はいかにも美しい」と。

己の地上の生活の痕跡は、幾世を経ても滅びるということがないだろう──

そういう無上の幸福を想像して、今、己はこの最高の刹那を味わうのだ。

初読のときはこの作品の哲学性がイマイチわからなかったけれど、トーマス・マンのゲーテ評よむようになって初めてすごさを諒解したな。ゲーテといえば『若きウェルテルの悩み』も有名ですが個人的にはファウストのほうが好きです。

ドイツ文学好きとしてはこの作品を一度はブログに記しておきたかった。

そういえば、『魔法少女まどか★マギカ』は、“ファウスト”をベースにしたアニメですよね。

ワルプルギスの夜(ブロッケン山における魔女たちの祭典) とか、 グレートヒェンも出てくるしね(アニメでは怪物ですが・・・)。まどマギ好きな人はぜひ読んでおくべきかと。

ファウスト博士──神に絶望せよ、汝の不幸は日ごとに近づく

読書感想

アドリアン=レーヴェルキューンと、彼と契約を交わした「エスメラルダ蝶のような女」

トーマス・マンの 『ファウスト博士』 再読。

至高の芸術のために“悪魔と契約を結んだ”天才作曲家、アドリアン=レーヴェルキューンの、破滅と没落の物語。

ここで 芸術のために悪魔と契約を結ぶ とは、梅毒もちの娼婦と一夜を契る という解釈なんだから なんかもうぶっとんでるよね。

やはり、トーマス・マンの発想力非凡すぎというか トーマス・マンは天才です。 (←何度目?このセリフ)

長かった・・・1月から読み始めていま3月か。本編は文庫本3冊程度なんですが。何しろストーリーに直接関与しないとこでの寄り道が多い多い。そのうえ内容が難解で・・・

(ドイツ人の抽象的観念、民族論・国家的陶酔、又、第一次世界大戦を通してファシズムへと傾斜していくドイツの国民的狂気、などなど) (マンのアメリカ亡命中の作品ということもあって反ナチズム的色合いが濃い

初読は大学1、2年のころ。高校時代、『魔の山』に感化され以来、国内で手にはいるトーマス・マンの作品はあらかた読みました。

当時内容をあまり理解できなかったのをずっと悔いていたので今回再読したのですが・・・日本人がこの小説を(本質的に)理解するのは無理かもと思いましたよ。マンが「海外で翻訳版が出されても、ドイツ人にしか理解できないだろう」と言っていたように。

とはいえ世界大戦におけるドイツ人の“罪”を、悲しみを、どうとらえるのか、などは、わずかに解った気がする。国民の希求したものがなんだったのか、も。

そういう意味でトーマス・マンはドイツという国を、国民を代弁している作家なのだな、、、と。

日本にそういう 国家を代表できる作家がひとりもいないのは遺憾ですね。今後もきっとああいう天才は出てこないんだろうなあ・・・。

あと、もともとマンが芸術、とりわけ音楽に造詣の深いことは明白でしたが(『魔の山』や『ブッデン・ブローグ家の人びと』でもそう。)、ついに大好きなクラシック音楽をテーマに小説書いてやったぜ!って感じですね。。w

音楽理論に関する部分は流し読みでも、まあ、問題はなかったです(理解できればもっと楽しめたんでしょうけど)。

アドリアン・レーヴェルキューンの作曲した音楽は、どんな曲なんだろう、聴いてみたいな~★とわくわくしましたv

特にオラトリオ≪デューラーの木版画による黙示録≫や、カンタータ≪ファウスト博士の嘆き≫は。

そう感じさせるマンの描写力は、さすが老練の熟達したワザといえます・!

全体にデモーニッシュ、悪魔的な作品が多いようですが、芸術としてレヴェルの高いことと悪魔的であることは切って離せない関係があるとマンは考えているみたいです。

(『ワイマルのロッテ』でも、ゲーテの悪魔性を神性の一面であるとしたように)。

芸術論では、“芸術は悪なのか、実生活と芸術は両立可能なのか” これは『トニオ・クレーゲル』以来の議題ですね。

1・2巻は物語の進行が遅く(形而上学的な内容がかなり占めていたので)大変でした(特に2巻、アドリアンと悪魔との対話、、 / 泣) が3巻に入って急にストーリーが展開したので、最後は早かった。

外界との交流をずっと絶ってきたアドリアンが 自分の最期を見守ってもらいたいと、友人・知人をプファイフェリングに集める場面にはほろっときました・ ピアノの前で倒れて人間を失ってしまった末路には心ひきさかれる思いです。救いのない物語と解っていても精神的ダメージがでかすぎる~(;_;)

あと (けいそつで、すいませんが)★腐女子として★「これはあとでブログに書こう・・!」とちょっと興奮しながら思ったのは

トーマス・マンの ホモ・セクシュアリティー がかなり色濃く感じられる作品だったな・・・・ という点ですかね・・・

(『ヴェニスに死す』という世界名作ホモ劇場があるじゃん、何を今更?って思うかもしれないけど) (『魔の山』でも『トニオ・クレーゲル』でもそういうの、ありますが、)

絶望と破滅の地獄(インフェルノ)へと転落していくアドリアンを、少年の頃からずっと、大切に思って深く愛していた、親友ゼレヌス・ツァイトブローム(←奥さんいますけど、でも)、男同士の友情って恋愛を超えた深い絆があるんだろうな、と・・・

それに、アドリアンとルーディー・シュベールトフェーガーの関係は、(マンはなにやらお茶をにごすような書き方してたけど) 明らかにただの友情とは異質な物のように扱っていたよね・・・。

“ルーディーの小妖魔めいた魅力でアドリアンを誘惑~うんぬん”、とか (ルーディーとアドリアンの関係について)“妖しい関係”、とか、とか…腐った女子の煩悩を刺激するなにかがあったw

ダラダラ書いていたら随分ながくなってしまった~

読了後ややしばらく放心状態だったというか アドリアンの哀しい運命のこと考えると心が裂かれるようで

この情熱をブログで吐露したかったのです; 幾分スッキリした。

ひさびさに読み応えのある、すばらしい作品でした★

ファウスト博士(上) (岩波文庫 赤 434-4)

ファウスト博士(中) (岩波文庫 赤 434-5)

ファウスト博士 下 (岩波文庫 赤 434-6)

アドリアン=レーヴェルキューンと、彼と契約を交わした「エスメラルダ蝶のような女」

トーマス・マンの 『ファウスト博士』 再読。

至高の芸術のために“悪魔と契約を結んだ”天才作曲家、アドリアン=レーヴェルキューンの、破滅と没落の物語。

ここで 芸術のために悪魔と契約を結ぶ とは、梅毒もちの娼婦と一夜を契る という解釈なんだから なんかもうぶっとんでるよね。

やはり、トーマス・マンの発想力非凡すぎというか トーマス・マンは天才です。 (←何度目?このセリフ)

今の時代では、敬虔で冷静なやりかた、まっとうなやりかたではもはやどんな作品もできず、悪魔の助けと釜の下の地獄の火がなければ、芸術は不可能になった。…人間は、地上をよりよくするために、地上で必要なものをぬかりなく手配したり、美しい作品に再び生命の基盤を与えてぴったり調和するような秩序を人々のあいだに作り出すよう思慮を尽して行動したりする代りに、よく課題を怠けては地獄の酒に酔いしれるのです。こうして、人間は魂を棄てて皮剥場にやってくるのです。

長かった・・・1月から読み始めていま3月か。本編は文庫本3冊程度なんですが。何しろストーリーに直接関与しないとこでの寄り道が多い多い。そのうえ内容が難解で・・・

(ドイツ人の抽象的観念、民族論・国家的陶酔、又、第一次世界大戦を通してファシズムへと傾斜していくドイツの国民的狂気、などなど) (マンのアメリカ亡命中の作品ということもあって反ナチズム的色合いが濃い

初読は大学1、2年のころ。高校時代、『魔の山』に感化され以来、国内で手にはいるトーマス・マンの作品はあらかた読みました。

当時内容をあまり理解できなかったのをずっと悔いていたので今回再読したのですが・・・日本人がこの小説を(本質的に)理解するのは無理かもと思いましたよ。マンが「海外で翻訳版が出されても、ドイツ人にしか理解できないだろう」と言っていたように。

とはいえ世界大戦におけるドイツ人の“罪”を、悲しみを、どうとらえるのか、などは、わずかに解った気がする。国民の希求したものがなんだったのか、も。

そういう意味でトーマス・マンはドイツという国を、国民を代弁している作家なのだな、、、と。

日本にそういう 国家を代表できる作家がひとりもいないのは遺憾ですね。今後もきっとああいう天才は出てこないんだろうなあ・・・。

あと、もともとマンが芸術、とりわけ音楽に造詣の深いことは明白でしたが(『魔の山』や『ブッデン・ブローグ家の人びと』でもそう。)、ついに大好きなクラシック音楽をテーマに小説書いてやったぜ!って感じですね。。w

音楽理論に関する部分は流し読みでも、まあ、問題はなかったです(理解できればもっと楽しめたんでしょうけど)。

アドリアン・レーヴェルキューンの作曲した音楽は、どんな曲なんだろう、聴いてみたいな~★とわくわくしましたv

特にオラトリオ≪デューラーの木版画による黙示録≫や、カンタータ≪ファウスト博士の嘆き≫は。

そう感じさせるマンの描写力は、さすが老練の熟達したワザといえます・!

全体にデモーニッシュ、悪魔的な作品が多いようですが、芸術としてレヴェルの高いことと悪魔的であることは切って離せない関係があるとマンは考えているみたいです。

(『ワイマルのロッテ』でも、ゲーテの悪魔性を神性の一面であるとしたように)。

芸術論では、“芸術は悪なのか、実生活と芸術は両立可能なのか” これは『トニオ・クレーゲル』以来の議題ですね。

1・2巻は物語の進行が遅く(形而上学的な内容がかなり占めていたので)大変でした(特に2巻、アドリアンと悪魔との対話、、 / 泣) が3巻に入って急にストーリーが展開したので、最後は早かった。

外界との交流をずっと絶ってきたアドリアンが 自分の最期を見守ってもらいたいと、友人・知人をプファイフェリングに集める場面にはほろっときました・ ピアノの前で倒れて人間を失ってしまった末路には心ひきさかれる思いです。救いのない物語と解っていても精神的ダメージがでかすぎる~(;_;)

あと (けいそつで、すいませんが)★腐女子として★「これはあとでブログに書こう・・!」とちょっと興奮しながら思ったのは

トーマス・マンの ホモ・セクシュアリティー がかなり色濃く感じられる作品だったな・・・・ という点ですかね・・・

(『ヴェニスに死す』という世界名作ホモ劇場があるじゃん、何を今更?って思うかもしれないけど) (『魔の山』でも『トニオ・クレーゲル』でもそういうの、ありますが、)

絶望と破滅の地獄(インフェルノ)へと転落していくアドリアンを、少年の頃からずっと、大切に思って深く愛していた、親友ゼレヌス・ツァイトブローム(←奥さんいますけど、でも)、男同士の友情って恋愛を超えた深い絆があるんだろうな、と・・・

それに、アドリアンとルーディー・シュベールトフェーガーの関係は、(マンはなにやらお茶をにごすような書き方してたけど) 明らかにただの友情とは異質な物のように扱っていたよね・・・。

“ルーディーの小妖魔めいた魅力でアドリアンを誘惑~うんぬん”、とか (ルーディーとアドリアンの関係について)“妖しい関係”、とか、とか…腐った女子の煩悩を刺激するなにかがあったw

ダラダラ書いていたら随分ながくなってしまった~

読了後ややしばらく放心状態だったというか アドリアンの哀しい運命のこと考えると心が裂かれるようで

この情熱をブログで吐露したかったのです; 幾分スッキリした。

ひさびさに読み応えのある、すばらしい作品でした★

ファウスト博士(上) (岩波文庫 赤 434-4)

ファウスト博士(中) (岩波文庫 赤 434-5)

ファウスト博士 下 (岩波文庫 赤 434-6)

人間は、慾に手足の付いたる、物そかし (BY.井原西鶴 『好色二代男』)

また発病した・・・(もはや病気病気病気病気) (定期的に軍服描きたくなる病)

じぶんの欲望の際限なさにびっくりするよ。。

いちおう解説を挿れますと、左から

●山田顕義

明治1~5年の頃の軍装。ちょうど天皇の“御新兵”→“国軍”へと移行したころのもの。

とにかく軍服がハデでおまえそれ(野戦とかで)隠れる気ゼロだろというほどケバケバしい色が多く考案者のセンスを疑うデザイン。

↑で描いた軍装はまだ地味な方だが酷いのになると上衣が緑で下袴が赤とかクリスマスかよ。

フランス軍のような美麗な軍隊を目指そうとしてたのかも知れないが、洋装なのに草履雪駄・陣笠チョンマゲ等

和洋折衷とおりこしてもはやカオスである。

●桂太郎

明治6年制定の正衣。金ボタンに袖章・肩章・襟章がさだめられ、ようやく国軍らしくなったころのもの。

ちなみに私はこのころの軍装が一番好きである。なんか、がんばってる感じがイイのである。

俗に「グシャ長」と呼ばれる長靴を履かせてみた。カッコいいのに、グシャ長って名前がダサすぎる。

●児玉源太郎

明治37年(いきなり飛んだな)頃の、陸軍の防寒外套。 ヤギの毛皮付きvv 極寒の満州や冬の旅順戦で大活躍した。

めっちゃモコモコv して可愛いvvv たぶん現代でも北海道でなら着てもおかしくない。ちなみに歩兵の聯隊旗もたせてみたよ。

のちのち(昭和陸軍まで続く)軍帽イメージである☆マークってこの頃から付けられるようになったみたいですね。

久しぶりに袖章描いたら親指痺れました;慣れないことするから。。

じぶんの欲望の際限なさにびっくりするよ。。

いちおう解説を挿れますと、左から

●山田顕義

明治1~5年の頃の軍装。ちょうど天皇の“御新兵”→“国軍”へと移行したころのもの。

とにかく軍服がハデでおまえそれ(野戦とかで)隠れる気ゼロだろというほどケバケバしい色が多く考案者のセンスを疑うデザイン。

↑で描いた軍装はまだ地味な方だが酷いのになると上衣が緑で下袴が赤とかクリスマスかよ。

フランス軍のような美麗な軍隊を目指そうとしてたのかも知れないが、洋装なのに草履雪駄・陣笠チョンマゲ等

和洋折衷とおりこしてもはやカオスである。

●桂太郎

明治6年制定の正衣。金ボタンに袖章・肩章・襟章がさだめられ、ようやく国軍らしくなったころのもの。

ちなみに私はこのころの軍装が一番好きである。なんか、がんばってる感じがイイのである。

俗に「グシャ長」と呼ばれる長靴を履かせてみた。カッコいいのに、グシャ長って名前がダサすぎる。

●児玉源太郎

明治37年(いきなり飛んだな)頃の、陸軍の防寒外套。 ヤギの毛皮付きvv 極寒の満州や冬の旅順戦で大活躍した。

めっちゃモコモコv して可愛いvvv たぶん現代でも北海道でなら着てもおかしくない。ちなみに歩兵の聯隊旗もたせてみたよ。

のちのち(昭和陸軍まで続く)軍帽イメージである☆マークってこの頃から付けられるようになったみたいですね。

久しぶりに袖章描いたら親指痺れました;慣れないことするから。。

文学ログ

おひさしぶりでございます。

年明けから順調に読書とジム通いができて心身ともに充実しているトリコです。皆様ごきげんよう。

久しぶりに文学ログうp。めっちゃくちゃ旧いのもありますが・・・

『女生徒』 太宰治

太宰って昭和文士の中では “女性になりきって書きました” みたいな作品が比較的多いと思うのだけど

(彼のめめしさを体現してる;)

『女生徒』は割とおきにいりですv いい年の男性が「身悶えしちゃう」とか書いてるあたり きもちわるいったらありゃしない。

『浅草紅団』 川端康成

思うままに男の人が好きになれて、そして好きになればなったように出来たら、どんなに世間が楽しいかと思うわ。……私は女じゃないの。姉さんを見たんで子供ん時から、決して女にはなるまいと思ったの。そしたらほんとうに、男っていくじなしね、だれも私を女にしてくれないの。

エロチシズム、ナンセンス、スピイド、時事漫画風なユウモア、ジャズ・ソング、女の足──

いい・・・川端康成!

ただ、素材はよかったのに~中途半端に終わったのが納得いかぬ・・・もしこの作品ちゃんと仕上げてたら『伊豆の踊子』より名作になったと思いますよ。とにかく、タイトルよりも素敵な作品ではなかった(汗)

『若きウェルテルの悩み』 ゲーテ

絵はアルベルト、シャルロッテ、ウェルテル

出版当時ヨーロッパで自殺が大流行(…)今なお数多くの作家に影響を与え続ける作品・ やっぱりドイツ文学は良いねv

個人的贔屓な順 : ドイツ文学>>>(越えられない壁)>>>ロシア文学>>>アメリカ、フランスその他

偏りすぎですか・・・(トーマス・マン信者ですから。)

『牛肉と馬鈴薯』 国木田独歩

『宇宙の不思議を知りたいといふ願ではない、不思議なる宇宙を驚きたいといふ願です!』

『必ずしも信仰そのものは僕の願ではない、信仰無くしては片時たりとも安ずる能はざるほどに此宇宙人生の祕義に惱まされんことが僕の願であります。』

↑こういうこと言っているあたり国木田独歩はかなりの変人とみた

それにしても私は“哲学的思考”をようやく身につけはじめたころの明治人が好きでたまらない。

『三四郎』 『それから』 夏目漱石

いちおう、三四郎→それから→門 の順で続いてるんですよね。(主人公の名は違えど同一人物と考えてよい、とされている)

三四郎のヒロイン、みね子女史はツンツン☆ミステリアス&キュートな女性v わけのわからん禅問答が売りです。

それからのヒロイン、三千代女史は直向きで健気で芯の強い女性でした。

たぶん漱石先生の好みだと、みね子さんのような利発で大人びた女性のほうがすきなんだろうな。

『虞美人草』の藤尾とかね。

(でも、自分がつくった藤尾というキャラについて、“嫌な女だ”とか、“仕舞には殺す”とか険呑きわまること仰ってましたがwなんなんだよww)

『門』のヒロイン(およねさん)は…、なんかもう可哀そうすぎて描けません。

女生徒

浅草紅団・浅草祭 (講談社文芸文庫)

若きウェルテルの悩み (岩波文庫)

牛肉と馬鈴薯・酒中日記 (新潮文庫 (く-1-2))

それから (新潮文庫)

年明けから順調に読書とジム通いができて心身ともに充実しているトリコです。皆様ごきげんよう。

久しぶりに文学ログうp。めっちゃくちゃ旧いのもありますが・・・

『女生徒』 太宰治

太宰って昭和文士の中では “女性になりきって書きました” みたいな作品が比較的多いと思うのだけど

(彼のめめしさを体現してる;)

『女生徒』は割とおきにいりですv いい年の男性が「身悶えしちゃう」とか書いてるあたり きもちわるいったらありゃしない。

『浅草紅団』 川端康成

思うままに男の人が好きになれて、そして好きになればなったように出来たら、どんなに世間が楽しいかと思うわ。……私は女じゃないの。姉さんを見たんで子供ん時から、決して女にはなるまいと思ったの。そしたらほんとうに、男っていくじなしね、だれも私を女にしてくれないの。

エロチシズム、ナンセンス、スピイド、時事漫画風なユウモア、ジャズ・ソング、女の足──

いい・・・川端康成!

ただ、素材はよかったのに~中途半端に終わったのが納得いかぬ・・・もしこの作品ちゃんと仕上げてたら『伊豆の踊子』より名作になったと思いますよ。とにかく、タイトルよりも素敵な作品ではなかった(汗)

『若きウェルテルの悩み』 ゲーテ

絵はアルベルト、シャルロッテ、ウェルテル

出版当時ヨーロッパで自殺が大流行(…)今なお数多くの作家に影響を与え続ける作品・ やっぱりドイツ文学は良いねv

個人的贔屓な順 : ドイツ文学>>>(越えられない壁)>>>ロシア文学>>>アメリカ、フランスその他

偏りすぎですか・・・(トーマス・マン信者ですから。)

『牛肉と馬鈴薯』 国木田独歩

『宇宙の不思議を知りたいといふ願ではない、不思議なる宇宙を驚きたいといふ願です!』

『必ずしも信仰そのものは僕の願ではない、信仰無くしては片時たりとも安ずる能はざるほどに此宇宙人生の祕義に惱まされんことが僕の願であります。』

↑こういうこと言っているあたり国木田独歩はかなりの変人とみた

それにしても私は“哲学的思考”をようやく身につけはじめたころの明治人が好きでたまらない。

『三四郎』 『それから』 夏目漱石

いちおう、三四郎→それから→門 の順で続いてるんですよね。(主人公の名は違えど同一人物と考えてよい、とされている)

三四郎のヒロイン、みね子女史はツンツン☆ミステリアス&キュートな女性v わけのわからん禅問答が売りです。

それからのヒロイン、三千代女史は直向きで健気で芯の強い女性でした。

たぶん漱石先生の好みだと、みね子さんのような利発で大人びた女性のほうがすきなんだろうな。

『虞美人草』の藤尾とかね。

(でも、自分がつくった藤尾というキャラについて、“嫌な女だ”とか、“仕舞には殺す”とか険呑きわまること仰ってましたがwなんなんだよww)

『門』のヒロイン(およねさん)は…、なんかもう可哀そうすぎて描けません。

女生徒

浅草紅団・浅草祭 (講談社文芸文庫)

若きウェルテルの悩み (岩波文庫)

牛肉と馬鈴薯・酒中日記 (新潮文庫 (く-1-2))

それから (新潮文庫)

カレンダー

リンク

カテゴリー

プロフィール

HN:

トリコ

性別:

女性

自己紹介:

漫画・歴史・文学に無駄な情熱を浪費する可哀そうな腐女子。

趣味は文系、専攻は理系。文理両道目指してます。

近代史妄想が激しい。史実と虚実の混同注意報発令中。

:好きな政治(思想)家:

吉田松陰、大久保利通、木戸孝允、山田顕義、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、伊東巳代治、勝海舟、福澤諭吉、浜口雄幸

:好きな文士:

トーマス・マン、ドストエフスキー、ボードレール、アナトール・フランス、夏目漱石、正岡子規、森鴎外、泉鏡花、徳富蘆花、芥川龍之介、三島由紀夫、寺田寅彦、中勘助、太宰治、織田作之助、司馬遼太郎、滝沢馬琴

:人生の聖典:

留魂録、葉隠、歌よみに与ふる書、醒めた炎、竜馬がゆく、魔の山、銀の匙、唯脳論、深夜特急、寺田寅彦随筆集

趣味は文系、専攻は理系。文理両道目指してます。

近代史妄想が激しい。史実と虚実の混同注意報発令中。

:好きな政治(思想)家:

吉田松陰、大久保利通、木戸孝允、山田顕義、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、伊東巳代治、勝海舟、福澤諭吉、浜口雄幸

:好きな文士:

トーマス・マン、ドストエフスキー、ボードレール、アナトール・フランス、夏目漱石、正岡子規、森鴎外、泉鏡花、徳富蘆花、芥川龍之介、三島由紀夫、寺田寅彦、中勘助、太宰治、織田作之助、司馬遼太郎、滝沢馬琴

:人生の聖典:

留魂録、葉隠、歌よみに与ふる書、醒めた炎、竜馬がゆく、魔の山、銀の匙、唯脳論、深夜特急、寺田寅彦随筆集